Références du cas :

L'exposé de ce cas est donné dans l'ouvrage:

GABRIEL* (Jean Giraud), Les Soucoupes Volantes: le grand refus ? Michel Moutet Editeur, 1978, 286 pages.

PS: le récit du cas est donné in extenso en annexe, à la suite des deux parties de notre étude.

Le cas en question est exposé et analysé sur 6 paragraphes distincts du livre (pp. 233-241), ainsi intitulés : Prémices d'une enquête/ Le Bal des soucoupes/ Magonia sans passeport/ Hallucination provoquée ? /Anomalie chronologique / Des suites inattendues.

*(G.A.B.R.I.E.L est un acronyme désignant un groupe d'enquêteurs, parmi lesquels l'ufologue Jean Giraud qui rédigea le rapport d'enquête).

Plan de l'analyse proposée:

L'étude ici proposée va se dérouler en deux temps, selon deux axes distincts:

- une analyse des modes d'insertion et de manifestation du phénomène vis-à-vis de la conscience du témoin (effet Oz, ascenseur métaphysique), travail effectué par Philippe Solal.

- une analyse sémiologique développée par Yoann Lamant, axée sur la symbolique de ce cas et la signification qu'on peut lui attribuer.

Le premier axe aura pour ambition de tenter de répondre à la question : comment le phénomène produit-il ce qu'il donne à voir de lui-même au témoin ? Comment se manifeste-t-il dans son monde et sa conscience? Tandis que le second axe d'analyse concernera davantage la question: qu'est-ce que le phénomène veut dire au témoin et nous dire à nous, à travers lui ?

***

PREMIÈRE PARTIE: Les différents étages métaphysiques du cas de Chouvigny

Philippe Solal

Ce cas, présenté à juste titre comme extraordinaire par les enquêteurs, s'est déroulé sur plusieurs mois de juillet à septembre 1971, avec un point d'orgue le 7 août de cette année là. Le témoin est un habitant du village de Chouvigny, commune située dans le département de l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes, et tout le long de l'enquête il est nommé Jean F.

La question du mode de manifestation des phénomènes insolites perçus par le témoin est d'autant plus complexe que ces manifestations ont été non seulement multiples mais parfois de nature différente.

A. L'observation de boules lumineuses:

La première observation alléguée eut lieu en juillet 1971, vers 23 heures, sur la route empruntée en voiture par le témoin pour revenir du proche village de Lalizolle à Chouvigny (distance de 4,5 km en passant par la D 284). Le témoin affirme que c'est en arrivant au carrefour de la D. 284 (sur laquelle il circulait) et de la D. 116, qu’en ce mois de juillet il eut la surprise de voir évoluer devant lui dans le ciel une formation de trois « Soucoupes Volantes ».

Croisement de la D284 et de la D116 sur le parcours Lalizolle-Chouvigny

Rappelons, la manière dont le témoin les décrit :

" Simplement étonné, il arrêta sa voiture et observa leur manège. Les trois « machines » affectaient une formation de vol triangulaire. Elles étaient éloignées l’une de l’autre de deux à trois fois leur diamètre apparent qui était sensiblement égal à la moitié de celui de la pleine lune. Chacune se présentait sous la forme d’une boule de lumière jaune-orange, légèrement aplatie et aux contours flous. Leur luminosité était vive mais non aveuglante, aussi puissante que des phares d’auto, mais ne faisant pas mal aux yeux. Elles étaient toutes trois absolument identiques. Elles ne possédaient aucun élément, ni tigelle, ni antenne, ni hublot, ni feu de position."

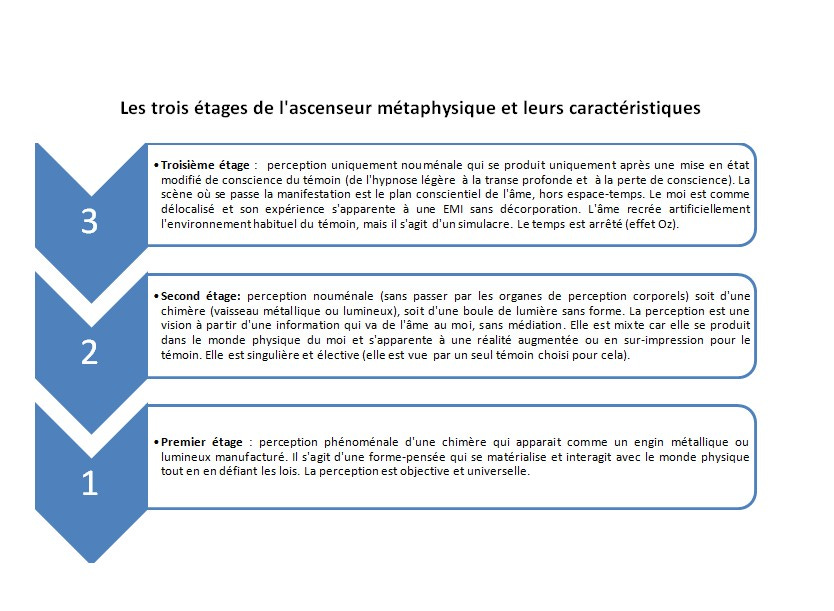

Notre grille de lecture s'appuie sur l'idée d'un jeu d'ascenseur entre deux instances et deux plans d'existence, celui du moi (le témoin Jean F. en l'occurrence), et celui de l'âme (sa part intemporelle, elle-même intriquée dans une âme collective). Nous avons précédemment théorisé trois étages possibles dans ce jeu d'ascenseur entre ces deux instances:

- Premier étage :

Au plus près du moi, on trouve la matérialisation (dans le plan conscientiel du "moi") de chimères apparaissant sous la forme de vaisseaux spatiaux métalliques. Dans ce premier cas, celui de la chimère matérielle, la manifestation est perçue par les organes des sens du témoin (perception phénoménale) car elle se matérialise dans notre monde physique. Elle peut être perçue par de nombreux témoins en même temps car elle est universelle, c'est-à-dire totalement objective.

- Deuxième étage:

Il s'agit d'un étage intermédiaire dans lequel se manifeste dans le monde physique du moi soit une chimère (ayant l'apparence d'un vaisseau spatial) uniquement perçue par le témoin, soit la manifestation de boules de lumière sans matérialité. Dans ce second cas, la chimère ou la boule de lumière manifestée est purement nouménale (il s'agit d'une lumière uniquement perçue par l'esprit du témoin et non via ses organes corporels). La lumière nouménale est à la fois beaucoup plus vive qu'une lumière physique mais elle n'éblouit pas et elle ne fait pas mal aux yeux.

Compte tenu de ce qui est décrit par le témoin, à savoir :

"Leur luminosité était vive mais non aveuglante, aussi puissante que des phares d’auto, mais ne faisant pas mal aux yeux".

Nous avons ici affaire à une perception nouménale, c'est-à-dire une vision directe qui ne passe pas par le filtre du corps, mais résulte d'un échange d'information sans médiation entre l'âme (source émettrice) et le moi (récepteur). Les perceptions nouménales sont, en règle générale, perçue par un seul témoin, à l'exclusion de tout autre.

Elles ne sont pas objectives mais subjectives même si la scène de la manifestation reste le plan conscientiel du moi (le monde physique). Il s'agit donc d'une catégorie intermédiaire entre la manifestation phénoménale (premier étage) et la pure manifestation nouménale (3ème étage du plan de l'âme avec effet Oz).

Ici, nous sommes toujours dans le monde du moi (comme au 1er étage) mais avec une perception qui ne passe plus par le corps, en ce qui concerne la perception des lumières (comme au 3ème étage). C'est une expérience mixte, intermédiaire qui s'apparente pour le témoin à une scène de réalité augmentée, puisque le témoin voit toujours son environnement physique habituel mais avec une manifestation en plus qu'il est le seul à pouvoir voir (le ballet aérien des lumières).

Précisions encore ce mixte: le témoin continue à percevoir son environnement avec ses organes corporels des sens (perception phénoménale) mais les boules lumineuses sont des visions nouménales, qui ne passent pas par la perception sensorielle. Cette manifestation lumineuse s'insère dans l'environnement physique comme une "réalité augmentée" que le témoin est le seul à percevoir.

Cherchons dans le récit du témoin des éléments qui permettent d'accréditer notre découpage en "étages". Plusieurs occurrences de l'enquête insistent sur le fait que le témoin paraît avoir été le seul à percevoir les lumières et leur étrange ballet aérien. Ainsi :

"Il est bon de préciser aussi que nous interrogeâmes de nombreux habitants dans la région afin de découvrir si une tierce personne n’aurait pas elle-aussi observé ces « Soucoupes Volantes » ponctuelles. En vain. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il semble bien que M. F. ait été le seul à observer le phénomène qui pourtant n’aurait pas dû manquer d’attirer l’œil".

Un autre aspect des témoignages concerne le "comportement" décrit par le témoin des lumières qu'il observait. A chaque fois que la lumière semble ne pas éclairer le paysage alentour ou semble posséder des caractéristiques insolites (se tronquer ou apparaître comme un faisceau conique avec des bords très nets), nous sommes en présence d'une lumière nouménale:

"Durant toute la durée de l’observation, elles [les lumières] ne présentèrent aucune modification de forme, de luminosité ou de couleur. Elles restèrent identiques à elles-mêmes et il en fut toujours ainsi par la suite. (...) Leurs mouvements étaient à la fois lents, souples et mous. La formation entière tournait sur elle-même si bien que l’ensemble décrivait une suite de déplacements complexes mais localisés à la verticale du bourg de Chouvigny à un peu plus d’un kilomètre du témoin. Par instants, le témoin avait même l’impression qu’elles tourbillonnaient comme de petites toupies. Chacune d’elles dirigeait vers le sol un faisceau de lumière en forme de cône évasé d’environ 60 degrés au sommet. Ce faisceau était d’une lumière claire et puissante mais non aveuglante, ses bords étaient parfaitement nets, mais le témoin fut incapable de préciser la région qu’ils éclairaient".

Enfin, nous avons constaté dans d'autres cas (par exemple cas Marie-Josèphe) que lors de ce type de perception à "étage mixte" (perception élective et singulière), la manifestation s'enfuit dès qu'une tierce personne pourrait apparaître, ceci afin que le témoin ne réalise pas qu'il est le seul à percevoir ce qu'il perçoit et afin qu'il puisse croire en l'objectivité de la manifestation. C'est le cas très fréquent en ufologie du témoin qui voit un humanoïde sortir d'une soucoupe, lequel a brusquement disparu quand le témoin revient avec une autre personne qu'il est allé chercher. Ici, ce processus est nettement perceptible dans la narration, et nous avons de bonnes raisons de penser que Mme F n'eut en fait même pas la possibilité de voir quoi que ce soit:

"Par la suite, avec régularité, chaque fois qu’il rentrait le soir tard, il retrouvait ses « trois machines » toujours pareilles, au même endroit, mais, comme il n’avait pas de temps à perdre, il ne s’arrêtait même plus, se contentant de ralentir un peu pour leur faire un petit appel de phares au passage. En se retournant, il les voyait lui répondre et disparaître toujours dans la même direction. Cela dura un bon mois. Un soir qu’il était accompagné de son épouse les « Soucoupes Volantes » qui étaient là prirent aussitôt la fuite comme si elles avaient senti la présence d’une intruse et Mme F. eut juste le temps de les voir disparaître dans le ciel".

B. La nuit du 7 août 1971. Accès au troisième étage avec effet Oz

L'enquête entreprise par le groupe Gabriel montre que le témoin va être soumis, le 7 août 1971, à un nouveau mode de manifestation, celui que nous avons appelé le "troisième étage" de l'ascenseur métaphysique, avec l'occurrence d'un magnifique effet Oz. Revoyons le texte de l'enquête:

"Cela se passa très exactement le 07/08/1971 vers 23 h. Le témoin rentrait de sa traditionnelle partie de boules et, en parvenant au fameux carrefour, il s’attendait à y découvrir les trois « Soucoupes Volantes » habituelles. Surprise ! Le ciel était vide, seule une belle pleine lune bien ronde brillait en face de lui. Soudain, à 100 m avant le carrefour, il vit une boule de feu surgir du fond du ciel et tomber rapidement dans sa direction pour s’écraser sur la route à une dizaine de mètres en avant de son véhicule. Cette boule n’était pas éblouissante et, au moment de l’impact, elle avait à peu près la taille d’une orange. Dès qu’elle eut touché la chaussée, elle disparut en un éclair, mais le témoin ne put y attacher davantage son attention, car simultanément se produisit deux phénomènes qu’il faut bien qualifier d’impensables. À l’instant même de l’impact, le véhicule du témoin se trouva immobilisé d’une façon en totale contradiction avec les lois les plus élémentaires de la mécanique. La voiture roulait à environ 60 km/h et d’un coup elle se retrouva immobile, légèrement déportée sur le côté droit de la route, ainsi que M. F. put le constater par la suite".

La scène décrite par le témoin nous montre, par son étrangeté même, que nous ne sommes déjà plus, au moment où commence ce nouveau récit, sur le plan phénoménal mais déjà dans le rêve de l'âme, dans la scène de théâtre que constitue son champ conscientiel à elle. Nous pensons que la boule de feu "surgie du fond du ciel" n'a existé que sur le plan de l'imaginal de l'âme. Si une telle boule de feu s'était abattue sur Terre, dans notre monde physique à nous, elle n'aurait pas manquée d'être observée par quelque témoin terrestre. "Ce ciel vide" avec cette "belle pleine lune bien ronde qui brillait en face de lui" nous font penser à bien d'autres descriptions d'environnements imaginalement recréés par l'âme dans d'autres cas avec effet Oz.

La boule de feu possède des qualités nouménales (non éblouissante et disparaissant en un éclair) et s'inscrit dans l'expérience d'un gel du temps caractéristique de l'effet Oz: "À l’instant même de l’impact, le véhicule du témoin se trouva immobilisé d’une façon en totale contradiction avec les lois les plus élémentaires de la mécanique. La voiture roulait à environ 60 km/h et d’un coup elle se retrouva immobile".

En réalité ce n'est pas la voiture qui s'est immobilisé dans sa course, sans effet d'inertie, c'est le temps qui s'est gelé car le moi du témoin a été délocalisé dans un plan où celui-ci ne s'écoule plus. Le témoin ne s'est pas aperçu de ce "changement de plan conscientiel" ni de l'hypnose endogène qui a permis ce changement. D'où l'étrangeté apparente de la scène, que la narration des enquêteurs ne manqua pas de souligner:

"Mais ce qui est « impossible » et pourtant vrai, c’est que cette immobilisation se fit sans inertie. Il n’y eut pas de ralentissement. Le véhicule roulait et une fraction de seconde plus tard, il était immobile, exactement comme s’il s’était heurté à un mur invisible. Mais, et c’est là le plus incroyable, le témoin ne ressentit pas cet arrêt : il n’enregistra aucune secousse et ne fut pas projeté en avant comme sous l’effet d’un brusque coup de frein".

Une fois sur la scène de théâtre de l'âme, le spectacle allait pouvoir commencer, allons nous dire, et quel spectacle !

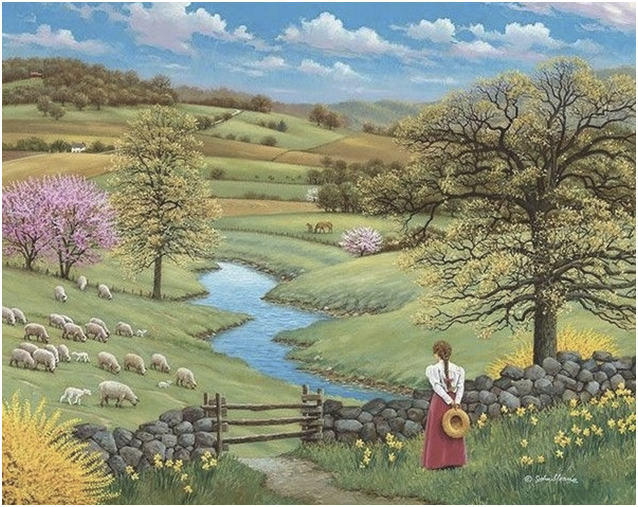

"M. F. n’eut pas le temps d’analyser le côté insolite de son immobilisation car, en même temps, il changeait d’univers ! Au lieu du paysage nocturne de la campagne habituelle et de la route éclairée par ses phares, il se retrouvait face à un paysage inconnu illuminé par un soleil de midi ! Il lui sembla que c’était la lune qui, d’un coup, s’était écartée, agrandie, jusqu’à occuper tout son champ de vision. Il avait l’impression de dominer un paysage montagneux (vallonné), émaillé de champs et de prairies avec des arbres et des haies. Cet autre monde s’étendait jusqu’à l’horizon comme un univers réel. Le témoin avait nettement une sensation de profondeur et n’eut pas du tout l’impression de se trouver devant quelque chose de plat, comme une projection sur un écran".

Nous avons là des descriptions qui rappellent furieusement les visions nouménales de certains expériencers d'EMI, comme si le moi accédait à une sorte de Paradis céleste, confirmant l'idée qu'un effet Oz est bien l'équivalent d'une EMI sans décorporation :

"Ce paysage bucolique était d’une beauté qui coupa littéralement le souffle au témoin. La vision ne dura que quelques secondes durant lesquelles il eut le temps d’observer que ce paysage était animé et habité. Il vit des animaux paître dans les prairies et des gens occupés à faire les foins (lui sembla-t-il). Mais ce paysage était curieusement anachronique dans la mesure où les gens qui vaquaient à leurs travaux champêtres utilisaient d’antiques chars à bœufs et non des tracteurs. D’autre part, il ne remarqua ni routes, ni habitations. Au bout de trois secondes environ, le paysage s’éteignit aussi brusquement qu’il était apparu et le témoin se retrouva « stupidement » au volant de sa voiture immobilisée au bord de la route de son univers quotidien".

Ce paysage recréé par l'âme pour son petit moi nous parait reprendre les goûts, les intérêts du témoin pour la nature, pour les lui offrir en spectacle. Rien d'effrayant dans ce qui est montré au témoin, bien au contraire, on lui montre ce qu'il aime mais en beaucoup, beaucoup plus beau. Est-ce pour le récompenser d'aimer à ce point la vie dans la nature et de tant la respecter sous toutes ses formes ?

Il nous semble que, fugitivement, Jean F. eut la prescience de la portée métaphysique de ce qui lui arrivait :

"Alors, il eut une réaction candide et humaine : il se toucha pour voir s’il ne rêvait pas ou s’il n’était pas mort".

Mais le narrateur de ce cas, Jean Giraud, n'a pas su en comprendre la portée intentionnelle (il pensait que Jean F. avait été choisi un peu au hasard par la "pensée" du phénomène, comme il dit, parce qu'il avait fait des appels de phare aux lumières). Or nous pensons que le témoin n'a pas été choisi par hasard, il a été choisi à dessein car c'est un amoureux sincère de la nature et de la vie qui s'y déploie. Ce cas est donc l'inverse des scénographies qui ciblent des témoins qui détruisent la nature (par leur fonction et leur comportement) et à qui il faut rappeler le respect écologique le plus élémentaire.

Pour terminer, nous voudrions souligner une intuition qu'eut l'enquêteur de ce cas, sur ce que celui-ci nous apprend sur la puissance créatrice de l'âme:

Jean Giraud écrit :

"Et maintenant, interrogeons-nous sérieusement : à aucun moment le témoin ne mit en doute la réalité matérielle de ce paysage extraordinaire. Mais alors, si la pensée responsable du phénomène « Soucoupes Volantes » est capable de créer une illusion de réalité aussi complexe qu’un paysage entier, pourquoi ne serait-elle pas capable de provoquer chez n’importe qui la vision d’engins métalliques lenticulaires d’où sortent parfois des êtres d’apparence humanoïde ? En somme tout ce phénomène ne serait peut-être qu’une illusion créée par un psychisme non humain, illusion n’ayant peut-être aucun rapport avec la réalité de la pensée responsable qui serait derrière tout cela. Et nous, chercheurs, en poursuivant les « Soucoupes Volantes », nous ne ferions peut-être que courir derrière une apparence purement illusoire…"

L'idée de puissance imaginale affleure dans cette réflexion de Jean Giraud, mais elle est émise dans un cadre de pensée matérialiste, raison pour laquelle le narrateur parle "d'illusion de réalité", là où il fallait parler de "réalité matérielle". Le paysage qu'a vu le témoin était bien réel, matériel, et même plus réel que notre réel phénoménal, mais pour le comprendre il fallait se placer dans un cadre idéaliste, et penser en terme de "monde conscientiel", et non plus en terme de "monde matériel".

***

SECONDE PARTIE: Lire le cas de Chouvigny en sémiologue

Yoann Lamant

Lire un cas comme celui de Chouvigny “en sémiologue”, c’est accepter que le phénomène ne se donne pas seulement comme un fait brut, mais comme un tissage de signes : formes, gestes, lieux, rythmes, manières de répondre ou de se dérober. Depuis Saussure, nous savons que tout signe noue un signifiant (ce qui apparaît) à un signifié (ce qui se comprend) ; avec Peirce, qu’il faut aussi compter l’interprétant (celui qui fait sens) ; avec Barthes, que les faits s’enrichissent de mythologies, ces sur-couches de sens qui donnent style et valeur au monde. L’ufologie, souvent rivée à la preuve matérielle ou au récit brut, gagne beaucoup à cette grammaire : elle apprend non seulement ce qui s’est passé, mais comment cela signifie — pour un témoin singulier, dans un contexte donné.

Ma démarche propose pour cela une analyse séquentielle simple et partageable : Prologue, Pré-séquence, Séquence, Post-séquence. Ce découpage n’est pas une coquetterie de méthode ; il sert à repérer les seuils (où ça bascule), les actants (qui agit sur qui), les isotopies (fils de sens qui se répètent) et les régimes de visibilité (du faisceau étroit à l’horizon total). En procédant pas à pas, on voit se dessiner une grammaire du mimétisme et de l’adressage : le phénomène répond au geste ludique, choisit son interface, ouvre une porte imaginale au moment précis où l’éthos du témoin — sa candeur, son rapport à la nature — le rend disponible. Cette attention à la forme n’ôte rien au réel ; elle en élargit la portée.

Mon ambition est d’offrir la sémiologie à l’ufologie… et au grand public. Offrir, c’est rendre accessible : clarifier sans appauvrir, nommer sans enfermer. Ici, la sémiologie n’est pas un jargon, mais une boîte à outils de sens pour mieux entendre ce que disent les récits — et ce que le phénomène semble vouloir dire à travers eux. Dans ce cas majeur, elle aide à discerner que l’essentiel ne se réduit ni au spectaculaire ni au technique : il se joue dans la mise en scène patiente d’un apprivoisement, dans la pédagogie du jeu, dans la révélation d’un paysage intérieur offert comme un royaume.

Je veux aussi saluer l’approche métaphysique que Philippe développe ici. Nos deux voies se rejoignent naturellement : la sienne décrit l’ascenseur métaphysique, l’imaginal et l’effet OZ (ce passage où les lois ordinaires s’effacent pour laisser émerger une autre cohérence) ; la mienne suit les signes qui balisent ce passage. L’une éclaire la profondeur ontologique de l’expérience, l’autre sa syntaxe visible. Ensemble, elles composent une lecture complète : le sens naît de l’union du cœur et de la forme, de l’épreuve intérieure et de la mise en scène qui la rend transmissible. C’est dans cette conjugaison — métaphysique et sémiologie — que notre propos espère être le plus juste : rendre le phénomène intelligible sans l’appauvrir, partageable sans le trahir.

Avant tout récit d’objets et de lumières, il faut considérer l’homme et le regard que l’on porte sur lui. Le témoin nous est d’abord présenté par un intermédiaire prudent, qui le décrit presque comme un rustre : un paysan prompt à lâcher ses chiens ou à saisir son fusil. C’est là une image de surface, une crainte des intermédiaires. Or, dès le premier contact réel, cette perception s’efface. L’homme qui accueille les enquêteurs n’a rien d’un hostile : il est simplement un être humain façonné par la vie rurale, discret, parfois irrité par les railleries de son entourage, mais finalement avide de raconter avec bienveillance. Son désir de s’exprimer librement, de livrer son récit sans être moqué, révèle une âme bien différente de la caricature initiale.

Ce prologue est donc double : il nous montre comment l’image d’un témoin supposé bourru se transforme en celle d’un interlocuteur sincère. L’homme, qui paraissait fermé, s’ouvre aux enquêteurs comme on ouvre une porte longtemps restée close, soulagé de pouvoir enfin mettre des mots sur l’inexplicable. Il y a là une leçon sémiologique : le phénomène ne transforme pas seulement le témoin ; il change aussi la perception que les autres ont de lui. Ce paysan, en racontant, rencontre non seulement son propre cœur — sa propre âme dans ce face‑à‑face avec l’inconnu — mais touche aussi l’âme de ceux qui l’écoutent. Les enquêteurs, venus avec des précautions, repartent avec une autre compréhension. Une transmission s’opère : le témoin n’est pas qu’un objet d’enquête, il devient passeur d’un phénomène qui, à travers lui, atteint ceux qui prêtent attention. Ainsi se tisse déjà, avant toute analyse, un lien de cœur à cœur entre l’homme et ceux qui le questionnent, révélant qu’au‑delà des apparences, c’est un échange humain qui se joue.

Viennent les premiers soirs, non pas d’orage, mais d’étonnement. Trois boules lumineuses occupent le ciel avec la constance d’un chœur et la discrétion d’animaux sauvages qui n’oseraient s’approcher davantage. Elles ne terrifient pas, elles ne provoquent pas l’ivresse technologique ; elles invitent, surtout lorsque l’homme, par pure malice, leur répond de la main gauche — en l’occurrence par des appels de phares. Ce geste trivial devient un rite d’entrée. Le phénomène adopte le code le plus humble qui soit : la réplique. Il répond, parfois avec retard, comme on apprend une langue étrangère en répétant. Nous sommes à un carrefour, lieu symbolique par excellence : c’est là que se décident les voies. Fallait‑il choisir la peur, l’idolâtrie du métal, ou bien la voie du jeu ? Le témoin, sans le savoir, prend la route la plus ancienne : celle de l’apprentissage ludique, qui est la pédagogie des mammifères. Le mimétisme s’installe, la relation se règle sur une simplicité enfantine. Rien d’hostile : seulement l’étrangeté apprivoisée, à pas lents, comme dans l’allégorie du Petit Prince. Mais la scène renverse le conte : ce n’est plus l’enfant qui apprivoise le renard ; c’est le phénomène qui apprivoise l’homme. À force de répétitions, l’extraordinaire devient familier ; l’ami du soir s’inscrit dans la routine. Le témoin, fidèle à sa nature, ne force rien, ne demande rien, et, parce qu’il ne convoite pas, il devient l’interface idéale. La communication s’établit sur cette corde précise : un jeu sérieux, sans défi ni domination, suffisamment pauvre pour être vrai.

Puis vient l’épreuve du seuil. Une petite boule tombe, comme un fruit de feu, et tout bascule : la voiture s’immobilise sans inertie, le décor nocturne se défait, un midi pastoral s’ouvre, lumineux et calme, avec des bêtes, des champs, des charrettes à bœufs, des silhouettes au travail. Rien de futuriste, rien de métal, rien de hublots : une scène de nature, mais transfigurée par une lumière totale. Nous dirons que s’ouvre ici le « temple imaginal ». Non pas l’imaginaire au sens d’une fantaisie subjective, mais un ordre de réalité où les formes signifient avant de démontrer, où la beauté instruit sans parler. La conscience du témoin s’élargit, comme si l’on passait du faisceau étroit d’un projecteur à l’ampleur d’un horizon. Le regard n’examine plus un objet : il est reçu par un monde. Et ce monde, loin d’exhiber une supériorité technicienne, épouse la grammaire intime du témoin : la campagne, le labeur, la mesure. On pourrait y entendre, murmurée à l’oreille, une exégèse écologiquement pacifique ; ce serait pourtant rater l’essentiel. Le message n’est pas un slogan : c’est une expérience de la beauté comme telle — une beauté habitée, laborieuse, simplement juste. La question affleure : le phénomène nous ressemble‑t‑il pour être compris, ou nous invite‑t‑il à ressembler à ce que nous contemplons ? Peut‑être les deux, dans ce clair‑obscur où l’âme du monde, comme on disait jadis, cherche des interlocuteurs plus que des spectateurs.

Le retour est brutal par sa banalité : tout se referme et le témoin demeure étonné de se sentir vivant, presque fautif d’avoir vu trop grand pour ses mots. Vient alors le temps fragile de la traduction. Il raconte à celle qui partage sa vie ; autour de lui, les railleries font leur bruit de fond — rien de neuf sous le soleil. L’important est ailleurs : l’homme reste simple. Il ne s’arme pas d’orgueil, n’appelle pas ses chiens, n’érige pas sa vision en idole. Il accepte, avec lenteur et patience, de devenir passeur pour ceux qui l’interrogeront avec droiture. Son discours ne gagne pas en spectaculaire ; il gagne en justesse. Traduire sans trahir : tel est l’exercice. Car une rencontre ainsi éprouvée ne se prouve pas ; elle s’atteste dans la stabilité du récit, la cohérence de l’attitude, l’absence de ressentiment. L’événement l’a‑t‑il changé ? Oui, mais sans fracas : il s’est accordé à ce qu’il était déjà — un homme de peu de mots et de grand regard. Si le phénomène cherchait un allié, il l’a trouvé. Non un zélote, mais un témoin ; non un doctrinaire, mais un homme disponible à la nuance. À travers lui, c’est peut‑être nous tous que le phénomène rejoint, nous rappelant que certaines portes ne s’ouvrent ni par la peur ni par la curiosité technophile, mais par la fidélité au jeu, au cœur, et à la beauté qui, parfois, enseigne mieux que toutes les démonstrations.

« […] Voilà le secret. Il est très simple : on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »

Et le renard d’ajouter : « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose… » (Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince)

Toute initiation comporte son épreuve, et celle de M. F. prit la forme d’une brûlure mystérieuse. Deux mois après la première vision, il se retrouve confronté à une boule de feu qui explose en un éclair fulgurant, laissant sur son visage la marque d’une brûlure au premier degré. Étrangement, il n’a pas ressenti de chaleur, comme si la blessure provenait d’une radiation invisible. Ce stigmate, que les enquêteurs constatèrent de leurs yeux, ne relève pas seulement de la physiologie : il est le sceau tangible d’une expérience qui dépasse l’homme.

Cette brûlure rappelle que l’imaginal n’est pas uniquement un lieu de beauté, mais aussi un espace terrible, redoutable. Le sacré y apparaît comme ambivalence : lumière et blessure, paix et douleur. Jacob, après sa lutte nocturne avec l’Ange, s’éveilla en proclamant : « Certainement, l’ Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Et il ajouta, saisi de crainte : « Que ce lieu est terrible ! Ce n’est autre chose que la maison de Dieu, et c’est ici la porte des cieux ! » (Genèse 28, 16-17). Mais Jacob ne sort pas indemne : il en garde une boiterie, stigmate qui rappelle l’épreuve traversée.

M.F eut cette naïveté infantile et sort marqué : il sort de l’enfance. Comme Jacob, il porte dans sa chair le signe d’une rencontre qui ne peut se dire seulement en termes de beauté et de grâce. L’initiation n’est pas une promenade de santé ; elle est aussi lutte, confrontation et blessure. La brûlure reçue sur son visage devient ainsi le sceau d’une seconde naissance : celle qui passe par la douleur, rappelant que l’accès au mystère engage toujours le corps et l’âme dans un passage qui n’est jamais sans risque.

L’expérience de Chouvigny peut se lire comme une véritable initiation, dont M. F. est l’apprenti malgré lui. Chaque étape de son récit dessine un parcours classique : celui d’un passage par épreuves, seuils et révélations, qui transforment l’homme ordinaire en dépositaire d’un savoir silencieux.

Ainsi, à travers M. F., le phénomène se donne moins comme un objet à analyser que comme un maître discret. Il guide, éprouve, enseigne par étapes : humiliation sociale, rite du jeu, franchissement du seuil, révélation imaginale, brûlure initiatique, retour à la simplicité. Tout le parcours prend la forme d’une initiation où l’homme devient l’apprenti d’un signe. Celui-ci ne s’impose pas par la force, mais s’inscrit dans une pédagogie subtile : celle de la nuance, du jeu et de la beauté, mais aussi de l’épreuve qui laisse trace.

Au terme de ce parcours, le cas de Chouvigny nous aura appris autre chose qu’un enchaînement d’événements : il nous aura initiés à une manière d’écouter. La sémiologie, ici, n’est pas un voile posé sur le réel ; elle en est l’attention méthodique, la patience qui laisse affleurer les formes — le carrefour, le jeu des phares, la triade lumineuse, le midi pastoral — jusqu’à ce qu’elles révèlent leur grammaire d’adressage. Le phénomène se donne moins comme une machine que comme un pédagogue : il répond, il calibre, il ouvre. Et le témoin, parce qu’il garde une âme d’enfant, devient l’interface par laquelle une signification peut se transmettre sans s’abîmer.

Cette lecture n’abolit en rien l’approche métaphysique ; elle la reçoit et la prolonge. Là où Philippe décrit l’effet OZ et l’imaginal comme seuils ontologiques, la sémiologie en repère les marqueurs visibles et la scansion. Ensemble, ces deux voies dessinent une exigence commune : honorer l’événement sans le réduire, le rendre intelligible sans le dessécher. La scène pastorale, loin d’un message plaqué, devient ce qu’elle est : une épiphanie mesurée qui instruit par la beauté, un appel discret à la paix du regard.

Offrir la sémiologie à l’ufologie et au grand public, c’est proposer une éthique du récit : ne pas forcer le sens, ne pas fétichiser l’invraisemblable, mais tenir la main du témoin pour traduire sans trahir. Dans Chouvigny, quelque chose s’est transmis — du phénomène au témoin, du témoin aux enquêteurs, des enquêteurs aux lecteurs. Si nous avons été touchés, c’est peut-être que le phénomène cherchait cela : des interprétants capables d’habiter le signe avec justesse, d’accueillir l’énigme sans la confondre avec l’obscurité.

Il restera des questions, et c’est heureux. Notre méthode n’enferme pas le mystère ; elle l’éclaire par étapes, laissant de l’espace pour l’inconnu. Qu’on retienne au moins ceci : certaines portes ne cèdent ni à la peur ni à la ferveur technicienne, mais à la fidélité au jeu, au cœur et à la forme. Si nous poursuivons ce travail, cas après cas, c’est pour que d’autres horizons s’ouvrent avec la même sobriété — et que, dans la clarté des signes, chacun apprenne à mieux voir.

***

PRÉMICES D’UNE ENQUÊTE

Depuis que nous étudions le phénomène « Soucoupes Volantes », parmi des centaines et des centaines de rapports précis que nous avons pu analyser, la relation qui va suivre constitue certainement un des témoignages les plus extraordinaires qu’il nous ait jamais été donné d’entendre. Il ne nous est pas possible de reproduire ici la totalité de nos entretiens avec le témoin : ils durèrent plus de cinq heures ! Nous n’en relaterons donc que l’essentiel.

Nous mettons toujours à profit la période des vacances pour quadriller une portion de département. Nous avions soigneusement épluché les journaux locaux (« Centre Matin » et « La Montagne »), découvrant un certain nombre d’articles sommaires et imprécis concernant des atterrissages dont la notoriété n’avait pas dépassé la rubrique des « chiens écrasés ». C’est ainsi que nous étions partis vérifier un témoignage de la vague de 1954 qui avait eu lieu à Lalizolle. Le témoin était, hélas, décédé, mais sa veuve, qui avait assisté à une partie de la manifestation, put nous confirmer les faits.

Comme nous avons coutume de le faire, nous lui demandâmes si elle-même ou une personne de sa connaissance n’aurait pas fait une autre observation. Notre question la mit mal à l’aise. Il était évident qu’elle avait quelque chose à nous dire mais qu’elle n’osait pas. Enfin, elle finit par nous révéler qu’un certain Jean F., résidant sur la commune voisine avait vu une boule de feu qui, selon ses dires, aurait arrêté sa voiture. D’après elle c’était assez incroyable, mais il devait bien y avoir quelque chose de vrai car le témoin n’avait pas la réputation d’un menteur et, surtout, les gendarmes s’étaient intéressés à l’affaire. Elle nous prévint toutefois que le témoin était assez « farouche » et qu’il y avait de fortes chances pour qu’il refuse de nous recevoir, il serait même susceptible de nous lâcher ses chiens dessus. Enfin, elle nous demanda de garder le silence sur le fait que c’était elle qui nous avait renseignés.

Très perplexes, mais aiguillonnés par la curiosité, nous nous rendîmes chez Monsieur F. qui exploitait une ferme à quelques kilomètres de là. Lorsque nous lui avouâmes le but de notre visite, il fut extrêmement surpris que nous fussions au courant de cette affaire vieille d’un an et qu’il croyait ignorée de tous, mais, contrairement à ce que nous redoutions, il nous reçut avec une gentillesse extraordinaire, tout content qu’il était de rencontrer enfin des gens qui voudraient bien l’écouter sans le tourner en ridicule comme cela avait été le cas dans la commune. Tout de suite, il commença son récit :

« C’était l’an passé, comme maintenant, je ne sais plus quand exactement, mais c’était le soir… Tard… Je revenais de jouer aux boules avec des copains à Lalizolle … Je ne roulais pas vite, et quand je suis arrivé au carrefour des quatre routes… Vous avez dû passer par là, à la maison verte celle qui a les volets verts et qui n’est pas habitée… Au Pré Nar comme on appelle l’endroit, j’étais juste à la fleur, à 200 m du carrefour, d’un seul coup, tac ! Une étoile filante…

Non, quelque chose d’un peu plus gros qu’une étoile filante, une boule de feu rouge est tombée sur la route à 10 m devant moi… Ça m’a arrêté pile et je me suis retrouvé à droite… Je roulais un peu au milieu et ça m’a mis comme si je m’étais garé… Et c’est là que dans le ciel, juste devant moi, j’ai vu la lune ! Énorme, avec des gens dedans… Énorme et puis près ! Mais ça n’a pas duré, peut-être une seconde ou deux… Ou trois… Et puis ça s’est éteint… Mais c’était beau, mais beau ! Jamais je ne reverrai quelque chose d’aussi beau… »

Nous posâmes de nombreuses questions au témoin afin de lui faire préciser les tailles et les apparences exactes des divers phénomènes qu’il avait observés. Son vocabulaire étant assez sommaire, il eut d’énormes difficultés à exprimer clairement ce qu’il avait vu. Afin de l’aider, nous sortîmes de notre porte-documents la planche reproduisant certains modèles-types de « Soucoupes Volantes » en forme de sphères car, à ce moment précis de notre enquête, nous étions persuadés que le témoin avait eu affaire à « un engin sphérique ».

À notre grand étonnement, il repoussa les illustrations en nous disant : « Non, ce n’est pas ça que j’ai vu… Moi, c’était grand, grand, grand, immense et beau…

— Mais, pourquoi nous avez-vous parlé de la lune ?

— Tiens, parce que c’était habité, comme la lune, pardi ! Moi, c’est pas une histoire de « Soucoupes Volantes », les « Soucoupes Volantes », c’est de la rigolade… Je le sais car je me suis bien assez amusé à les faire tourner en rond avec mes phares… »

Arrivés à ce point de notre relation, il est nécessaire d’abandonner la retranscription condensée de l’enregistrement pour reprendre les choses par leur commencement. Nous n’étions pas au bout de nos surprises. M. F. avait été le témoin et l’objet de phénomènes hors du commun et, pour lui, seule une partie des faits était digne d’intérêt, le reste étant sans valeur. Nous étions loin de partager cette opinion, mais le témoin jugeait en fonction de ses critères, aussi la suite de l’enquête qui dura plusieurs heures sur plusieurs jours fut-elle une délicate recherche de la chronologie d’un ensemble incroyable de faits que le témoin nous déversait en vrac au milieu de répétitions de la seule partie de son aventure qui comptait pour lui.

LE BAL DES SOUCOUPES

Pour Monsieur F., tout commença en juillet 1971. De nombreux soirs de la semaine, il avait coutume de se rendre au village de Lalizolle afin de discuter autour d’un verre et de jouer aux boules avec ses amis. Comme le temps était clément, c’est vers 23h que se terminaient ces petites soirées. Précisons, et nous avons pu le constater, que si le témoin ne refuse pas un verre de vin, il boit toujours avec énormément de modération (durant un interrogatoire de trois heures pendant lesquelles il parla presque sans arrêt, il ne but que deux petits verres de vin). Une soi-disant « griserie » est donc inacceptable pour expliquer les faits. Il rentrait alors chez lui au volant de sa 4L, roulant lentement (jamais plus de 60 km/h) sur une route qu’il connaissait par cœur. Et c’est en arrivant au carrefour de la D. 284 (sur laquelle il circulait) et de la D. 116 qu’il devait prendre à gauche, qu’en ce mois de juillet il eut la surprise de voir évoluer devant lui dans le ciel une formation de trois « Soucoupes Volantes ». Simplement étonné, il arrêta sa voiture et observa leur manège. Les trois « machines » affectaient une formation de vol triangulaire. Elles étaient éloignées l’une de l’autre de deux à trois fois leur diamètre apparent qui était sensiblement égal à la moitié de celui de la pleine lune. Chacune se présentait sous la forme d’une boule de lumière jaune-orange, légèrement aplatie et aux contours flous. Leur luminosité était vive mais non aveuglante, aussi puissante que des phares d’auto, mais ne faisant pas mal aux yeux. Elles étaient toutes trois absolument identiques. Elles ne possédaient aucun élément, ni tigelle, ni antenne, ni hublot, ni feu de position…

Durant toute la durée de l’observation, elles ne présentèrent aucune modification de forme, de luminosité ou de couleur. Elles restèrent identiques à elles-mêmes et il en fut toujours ainsi par la suite. Elles planaient lentement dans le ciel, restant sur place mais décrivant quand même de grands cercles irréguliers, « comme des oies sauvages qui sont rêvées (perdues) ou comme si elles cherchaient quelque chose… Ou comme si elles se cherchaient… Et pourtant, elles devaient bien se voir… ». Leurs mouvements étaient à la fois lents, souples et mous. La formation entière tournait sur elle-même si bien que l’ensemble décrivait une suite de déplacements complexes mais localisés à la verticale du bourg de Chouvigny à un peu plus d’un kilomètre du témoin. Par instants, le témoin avait même l’impression qu’elles tourbillonnaient comme de petites toupies. Chacune d’elles dirigeait vers le sol un faisceau de lumière en forme de cône évasé d’environ 60 degrés au sommet. Ce faisceau était d’une lumière claire et puissante mais non aveuglante, ses bords étaient parfaitement nets, mais le témoin fut incapable de préciser la région qu’ils éclairaient. En effet, le lieu d’observation se situe presque sur la ligne de crête du versant nord de la vallée de la Sioule et les « Soucoupes Volantes » qui semblaient assez basses sur l’horizon du témoin étaient en fait à une altitude bien plus élevée qu’il ne pouvait paraître. Il nous fut d’ailleurs impossible de la calculer avec une approximation acceptable.

Le témoin avait donc arrêté sa voiture au bord de la route, face aux engins qu’il observa bien durant un bon quart d’heure. Et alors, brusquement, il eut l’idée « pour rigoler » de leur faire des appels de phares. À sa grande surprise, les « Soucoupes Volantes » lui répondirent de la même façon, en envoyant vers sa voiture des faisceaux de lumière obliques. Toutefois, la réponse était lente et le témoin devait leur faire plusieurs appels avant de la recevoir. Cela « l’amusa » beaucoup. Puis, lorsque les « Soucoupes Volantes » se furent rendu compte que les signaux du témoin « n’étaient pas bons », elles partirent en direction du sud-ouest selon une trajectoire rectiligne montante à une vitesse fabuleuse. Une fois qu’elles eurent disparu, M. F. remit sa voiture en marche et, tout guilleret en raison du bon moment qu’il venait de passer avec ces « trucs marrants et pas sérieux », il rentra chez lui, ne jugeant même pas utile de parler à sa femme de son aventure puérile.

Par la suite, avec régularité, chaque fois qu’il rentrait le soir tard, il retrouvait ses « trois machines » toujours pareilles, au même endroit, mais, comme il n’avait pas de temps à perdre, il ne s’arrêtait même plus, se contentant de ralentir un peu pour leur faire un petit appel de phares au passage. En se retournant, il les voyait lui répondre et disparaître toujours dans la même direction. Cela dura un bon mois. Un soir qu’il était accompagné de son épouse les « Soucoupes Volantes » qui étaient là prirent aussitôt la fuite comme si elles avaient senti la présence d’une intruse et Mme F. eut juste le temps de les voir disparaître dans le ciel.

Ici se termine la première série de faits. Avant de passer à la suite de l’histoire, nous allons nous livrer à quelques commentaires et apporter quelques précisions au lecteur. « Étonnons-nous » d’abord du comportement du témoin. Voilà un homme confronté à un phénomène exceptionnel et qui ne pense qu’à s’en amuser. Depuis notre première enquête, nous avons eu l’occasion de revoir de nombreuses fois M. F. qui nous fait l’honneur de nous accorder son amitié. C’est un homme simple, mais avant tout un homme bon et très proche de la nature. Souffrant d’asthme et dormant mal, c’est un noctambule par force. Souvent, il se lève et va se promener dans la campagne sauvage proche de chez lui. Au cours de divers entretiens à bâtons rompus, nous pûmes juger de l’extraordinaire qualité de son esprit d’observation.

Il nous parla longuement de la vie de la faune nocturne qu’il sait approcher comme nul autre, les chevreuils, les blaireaux et les renards qu’il observe à quelques mètres, les grands- ducs dont il connaît les rares refuges… En un mot, c’est un homme qui sait se fondre dans la nature. Ne faisant jamais de mal, il ne voit pas pourquoi les « Soucoupes Volantes » lui en feraient et s’il s’amusa à leur faire des appels de phares, c’était avec la même spontanéité que lorsqu’il s’amuse à imiter le cri de l’animal qu’il observe afin de voir si celui-ci va lui répondre. Étonnant pour un citadin, le comportement de M. F. est au contraire très naturel pour qui connaît un peu mieux cet homme simple et généreux. Le fait que les « Soucoupes Volantes » aient pu se laisser prendre à ses appels de phares (c’est ce dont il est persuadé) prouve pour lui qu’elles ne représentent pas quelque chose de sérieux car elles n’auraient jamais dû se laisser ainsi abuser.

Il sait bien qu’il est autrement plus difficile de tromper un renard qui pourtant n’est qu’une bête. En somme, si nous faisons l’effort de nous mettre dans la peau du témoin, tout le comportement de ce dernier devient on ne peut plus naturel. La seule chose que nous puissions dire, c’est qu’à sa place nous n’aurions certainement pas réagi de la même façon. En tout cas, nous n’aurions certainement pas traité les rencontres régulières avec les « Soucoupes Volantes » avec la même candeur innocente. Mais rien ne prouve alors que les dites « Soucoupes Volantes » aient continué d’avoir avec nous le même comportement, car, dès maintenant, le lecteur doit bien se pénétrer d’une donnée essentielle, c’est que M. F. avait déjà été choisi délibérément par le phénomène ainsi que le prouve la régularité des rencontres chaque fois que le témoin est seul et la fuite caractérisée des « Soucoupes Volantes » dès qu’il est accompagné. La suite des faits ne fera que confirmer cette affirmation. Il est bon de préciser aussi que nous interrogeâmes de nombreux habitants dans la région afin de découvrir si une tierce personne n’aurait pas elle-aussi observé ces « Soucoupes Volantes » ponctuelles. En vain. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il semble bien que M„ F. ait été le seul à observer le phénomène qui pourtant n’aurait pas dû manquer d’attirer l’œil. Dans un village voisin, durant plusieurs nuits, à la même époque que les observations, une famille entière était réveillée par un bruit venu de nulle part. Vers les mêmes heures, tout le monde entendait comme le passage en rase-mottes d’un avion à réaction que l’on n’aurait entendu ni arriver, ni repartir. D’un seul coup, le bruit était là, en moins d’une seconde, il n’y était plus. Y a-t-il un rapport autre que celui des dates et heures entre ces deux faits ? Revenons maintenant à la nuit qui a tant marqué M. F.

MAGONIA SANS PASSEPORT

Cela se passa très exactement le 07/08/1971 vers 23 h. Le témoin rentrait de sa traditionnelle partie de boules et, en parvenant au fameux carrefour, il s’attendait à y découvrir les trois « Soucoupes

Volantes » habituelles. Surprise ! Le ciel était vide, seule une belle pleine lune bien ronde brillait en face de lui. Soudain, à 100 m avant le carrefour, il vit une boule de feu surgir du fond du ciel et tomber rapidement dans sa direction pour s’écraser sur la route à une dizaine de mètres en avant de son véhicule. Cette boule n’était pas éblouissante et, au moment de l’impact, elle avait à peu près la taille d’une orange. Dès qu’elle eut touché la chaussée, elle disparut en un éclair, mais le témoin ne put y attacher davantage son attention, car simultanément se produisit deux phénomènes qu’il faut bien qualifier d’impensables. À l’instant même de l’impact, le véhicule du témoin se trouva immobilisé d’une façon en totale contradiction avec les lois les plus élémentaires de la mécanique. La voiture roulait à environ 60 km/h et d’un coup elle se retrouva immobile, légèrement déportée sur le côté droit de la route, ainsi que M. F. put le constater par la suite.

Mais ce qui est « impossible » et pourtant vrai, c’est que cette immobilisation se fit sans inertie. Il n’y eut pas de ralentissement. Le véhicule roulait et une fraction de seconde plus tard, il était immobile, exactement comme s’il s’était heurté à un mur invisible. Mais, et c’est là le plus incroyable, le témoin ne ressentit pas cet arrêt : il n’enregistra aucune secousse et ne fut pas projeté en avant comme sous l’effet d’un brusque coup de frein. M. F. n’eut pas le temps d’analyser le côté insolite de son immobilisation car, en même temps, il changeait d’univers ! Au lieu du paysage nocturne de la campagne habituelle et de la route éclairée par ses phares, il se retrouvait face à un paysage inconnu illuminé par un soleil de midi ! Il lui sembla que c’était la lune qui, d’un coup, s’était écartée, agrandie, jusqu’à occuper tout son champ de vision. Il avait l’impression de dominer un paysage montagneux (vallonné), émaillé de champs et de prairies avec des arbres et des haies. Cet autre monde s’étendait jusqu’à l’horizon comme un univers réel. Le témoin avait nettement une sensation de profondeur et n’eut pas du tout l’impression de se trouver devant quelque chose de plat, comme une projection sur un écran.

Ce paysage bucolique était d’une beauté qui coupa littéralement le souffle au témoin. La vision ne dura que quelques secondes durant lesquelles il eut le temps d’observer que ce paysage était animé et habité. Il vit des animaux paître dans les prairies et des gens occupés à faire les foins (lui sembla-t-il). Mais ce paysage était curieusement anachronique dans la mesure où les gens qui vaquaient à leurs travaux champêtres utilisaient d’antiques chars à bœufs et non des tracteurs. D’autre part, il ne remarqua ni routes, ni habitations. Au bout de trois secondes environ, le paysage s’éteignit aussi brusquement qu’il était apparu et le témoin se retrouva « stupidement » au volant de sa voiture immobilisée au bord de la route de son univers quotidien. Alors, il eut une réaction candide et humaine : il se toucha pour voir s’il ne rêvait pas ou s’il n’était pas mort. Puis, tout excité, il rentra chez lui où il éveilla sa femme et passa plus de deux heures à lui répéter la merveilleuse aventure qui venait de lui arriver. Il en parla un peu autour de lui, mais tout le monde lui dit qu’il avait rêvé ou qu’il avait bu un coup de trop. Devant de telles réactions, il prit le parti de garder le silence et personne de ce fait n’est au courant des rencontres avec les « Soucoupes Volantes » qui précédèrent la vision idyllique. L’énormité de cette affaire unique nous oblige à faire le point avant d’aborder la troisième partie de cette série de manifestations.

Nous avons soumis le témoin à un interrogatoire serré. Étant donné la brièveté du phénomène, il était bien difficile de lui faire dire plus qu’il ne pouvait en avoir enregistré sur le coup de la surprise, mais cela nous permit d’acquérir un certain nombre de certitudes et de mettre en évidences un certain nombre d’énigmes. En effet, si cette affaire paraît hallucinante à première vue, à l’analyse, elle l’est plus encore. Première certitude : le témoin est sincère. Il est persuadé avoir réellement vécu ce qu’il raconte. Il nous fit plusieurs fois son récit sur une période de plusieurs mois. Jamais il n’oublia un détail tellement son aventure l’avait marqué, mais jamais non plus il ne l’enjoliva. Il se contenta toujours de dire ce qu’il avait vu, n’hésitant pas à avouer son ignorance lorsque nous lui posions telle ou telle question, disant simplement qu’il n’avait pas eu le temps de voir ou qu’il n’avait pas fait attention. Cette aventure est ancrée dans son esprit comme une expérience réellement vécue. Deuxième certitude : l’immobilisation du véhicule, pour aussi impossible qu’elle puisse paraître, s’intègre parfaitement dans le cadre des effets physiques enregistrés lors de la présence de « Soucoupes Volantes ». Généralement, les véhicules sont immobilisés progressivement par arrêt de leur moteur (et extinction de leurs phares). Cette immobilisation instantanée semble unique, et pourtant nous avons découvert un cas pratiquement identique dont la relation avait paru dans un numéro de la « Flying Saucer Review » de 1968.

30/10/1967 Boyup Brook (Australie)

Vers 21 h, un homme d’affaire se dirigeait vers Boyup Brook lorsque sa voiture s’immobilisa soudain d’un coup sans que le conducteur ait ressenti le moindre ralentissement. Il se rendit compte alors qu’il était pris dans un rayon de lumière intense braqué sur lui par un engin en forme de champignon qui se trouvait au-dessus de lui. Sa voiture repartit sans qu’il se rappelle l’avoir remise en marche. (F. S. R.)

Nous nous sommes évidemment beaucoup intéressés à la voiture de M. F. Le témoin ne put nous préciser si son moteur s’était arrêté et si ses phares s’étaient éteints. En ce qui concerne les phares, il nous déclara que même s’ils étaient restés allumés, ils ne lui auraient servis à rien puisque le paysage était comme en plein jour. Quant à son moteur, il devait bien être arrêté, étant donné qu’il était sûr de ne pas avoir débrayé (ou touché une quelconque pédale ou levier), s’il n’en n’avait pas été ainsi, jamais sa voiture aurait pu rester immobile. Il pense avoir remis son moteur en marche mais d’un geste tellement machinal qu’il ne peut jurer l’avoir accompli. En tout cas, sa voiture repartit parfaitement. Par la suite, elle ne manifesta aucune anomalie de fonctionnement. Troisième certitude qui, du même coup, constitue la plus formidable énigme de cette affaire : le paysage diurne observé par M. F. ne pouvait pas être réel ! Bien sûr, il serait tentant d’imaginer qu’il se trouva brusquement projeté dans un quelconque univers parallèle, c’est d’ailleurs en fonction de cette éventualité que nous avons baptisé cette affaire du nom de « Chouvigny-Magonia ». Chouvigny étant le lieu terrestre où l’observation eut lieu et Magonia le nom de l’univers parallèle dans lequel résideraient les fées. Cette interprétation serait possible, à condition de passer sous silence certains éléments de l’enquête. En effet, le témoin avait toujours la sensation d’être assis au volant de sa voiture durant la vision. Le paysage observé occupait tout son champ visuel, autrement dit, il n’était pas limité au pare-brise de la voiture. Le témoin n’eut hélas pas le temps de tourner la tête pour voir s’il se trouvait ou non au centre d’un paysage qui se serait étendu sur les côtés et derrière lui, mais les deux éléments précédents suffisent à tirer la conclusion péremptoire que cette vision ne fut pas une sensation visuelle suivie d’une perception (ainsi que fonctionne notre sens de la vue), mais bien une « vision » au sens hallucinatoire ou rêvé du terme.

HALLUCINATION PROVOQUÉE ?

M. F. a-t-il tout simplement été victime d’une hallucination relevant de la psychiatrie ? Non, se serait trop simple car si une telle hallucination avait eu lieu, elle ne pourrait en aucun cas expliquer l’immobilisation du véhicule. Nous sommes donc contraints de parler ici d’hallucination provoquée par une volonté extérieure, la même qui mit en œuvre les forces nécessaires à immobiliser le véhicule. Durant le mois précédent, M, F. avait été repéré et choisi par la pensée responsable des évolutions des trois « Soucoupes Volantes » avec lesquelles il s’amusait à échanger des appels de phares. Cette pensée résolut alors de se livrer sur lui à une expérience. Dans quel but ? Nous ne le saurons jamais, mais l’expérience en elle-même serait constituée par la manifestation du soir du 07/08/1971. Notons au passage la délicatesse de cette « pensée responsable » qui prit soin d’immobiliser le véhicule avant de déclencher la vision. Et maintenant, interrogeons-nous sérieusement : à aucun moment le témoin ne mit en doute la réalité matérielle de ce paysage extraordinaire. Mais alors, si la pensée responsable du phénomène « Soucoupes Volantes » est capable de créer une illusion de réalité aussi complexe qu’un paysage entier, pourquoi ne serait-elle pas capable de provoquer chez n’importe qui la vision d’engins métalliques lenticulaires d’où sortent parfois des êtres d’apparence humanoïde ? En somme tout ce phénomène ne serait peut-être qu’une illusion créée par un psychisme non humain, illusion n’ayant peut-être aucun rapport avec la réalité de la pensée responsable qui serait derrière tout cela. Et nous, chercheurs, en poursuivant les

« Soucoupes Volantes », nous ne ferions peut-être que courir derrière une apparence purement illusoire…

Autre énigme : pourquoi un tel paysage ? En effet, pourquoi cette vision très particulière fut-elle provoquée chez le témoin ? Pourquoi « ça » et pas autre chose ? Pour répondre à ces questions, nous ne pouvons que renvoyer le lecteur aux travaux de notre collègue Pierre Viéroudy dont les hypothèses, dans un certaine mesure, rendent compte des faits observés. Selon lui, la pensée responsable du phénomène puiserait dans l’inconscient du témoin (ou dans l’inconscient collectif) les schèmes dont elle aurait besoin pour revêtir une apparence d’un degré de matérialité plus ou moins poussé, qui puisse être crédible pour le sujet auquel elle se manifeste. Cela revient à dire que les témoins ne verraient que ce qu’ils souhaitent, redoutent ou possèdent au plus profond d’eux-mêmes. Dans ces conditions, M. F. n’aurait vu que la campagne de ses rêves, d’où son intense sentiment de merveilleuse beauté devant un tel paysage. Bien sûr, une telle interprétation ne saurait rendre compte de tout ce qui est observé de par le monde, mais une remise de la psychanalyse au service de l’ufologie nous semble nécessaire, non plus pour essayer de démontrer que les témoins sont de simples hallucinés, mais pour essayer de comprendre pourquoi telle ou telle apparence serait revêtue par un phénomène réel qui lui n’aurait peut-être encore jamais été observé, si tant est qu’il puisse être observable…

N’oublions pas que, pour l’essentiel, le phénomène « Soucoupes Volantes » n’est accessible qu’à travers des témoignages et qu’il vaudrait peut-être mieux étudier d’abord et complètement le témoin que « nous avons sous la main » plutôt que de courir derrière des phénomènes fugitifs dont la réalité et la vérité n’ont encore jamais été démontrées et qui, apparemment, font tout pour nous induire en erreur. Un phénomène non humain se manifeste réellement dans notre environnement, mais nous n’avons aucune certitude qu’il soit effectivement ce qu’il paraît être ! Ainsi que le lecteur peut le constater, l’analyse de cette affaire peu ordinaire peut – et doit – entraîner notre pensée très loin. Puissent les commentaires ci-dessus ouvrir des esprits à des méditations nouvelles.

Avant d’en terminer avec l’étude de cette seconde partie de l’affaire, nous voudrions développer un élément complémentaire qui est certainement le plus irritant de notre enquête dans la mesure où il nous fut impossible d’en réaliser l’exploitation.

ANOMALIE CHRONOLOGIQUE

Lors de notre première entrevue, le témoin nous avait dit avoir vu la lune. Nous lui demandâmes pourquoi la vision d’un tel paysage avait pu lui faire penser à une image du sol de notre satellite. Sa réponse fut touchante de naïveté. Rappelons que la vision du paysage se fit, après immobilisation du véhicule, à partir de la pleine lune qui sembla brusquement s’écarter jusqu’à couvrir tout son champ de vision. M. F. est donc persuadé qu’il a observé de près le sol de la lune ce soir-là. Pour une cause inconnue, elle se serait rapprochée de la terre à la frôler ! Quant au fait qu’elle ait été couverte de prairies et de champs et qu’elle ait été habitée, cela ne surprit pas le témoin car « puisque les Américains avaient réussi à aller dessus, ça voulait bien dire que des gens pouvaient y vivre » ! D’autre part, les connaissances scientifiques et astronomiques de M, F, étant complètement nulles et la lune étant pour lui la seule terre du ciel, le monde qu’il avait vu ne pouvait être qu’elle. Par respect pour ses convictions, nous ne cherchâmes pas à lui démontrer son erreur et, aujourd’hui encore, il est persuadé d’avoir effectivement vu la lune. Mais cette histoire de lune nous tracassait. Nous lui demandâmes donc ce qu’était devenue la lune habituelle après sa vision. Se trouvait-elle encore en face de lui dans le ciel une fois que le paysage fut éteint et que la nuit ait repris son aspect normal. Sa réponse fut catégorique : la lune n’était plus visible dans le ciel ! Juste avant la vision, elle était en face de lui et trois secondes plus tard, elle n’était plus là bien que le ciel ait été parfaitement dégagé ! Aussitôt, nous interprétâmes ce nouveau fait en fonction d’une de nos théories relative à la faculté de mimétisme que posséderaient les « Soucoupes Volantes » et qui consiste en la possibilité d’apparaître sous la forme d’objets ou de phénomènes célestes coutumiers.

Nous pensions donc que M. F., au lieu de se retrouver face à ses trois « Soucoupes Volantes » habituelles, s’était trouvé face à un objet sphérique ressemblant à la lune. Mais lorsque l’on se frotte d’un peu près au mystère des « Soucoupes Volantes », les faits ne sont pas aussi simples qu’il n’y paraît. Avant la vision du paysage, le témoin vit la pleine lune pratiquement en face de lui, donc au sud-sud-est. Or, effectivement, la lune était pleine de la veille et elle s’était levée ce jour-là à 20 h 41, heure locale. Donc, c’était bien elle qui était là devant lui avant la vision… Mais qu’était-elle devenue après ? Nous ne pouvons fournir qu’une seule réponse : elle était toujours là, mais en un autre point du ciel où le témoin ne pensa pas à regarder !

Mais la lune ne bondit pas d’un point à l’autre de l’espace en quelques secondes, il faut donc supposer qu’elle avait eu le temps d’y parvenir à la vitesse de son lent déplacement apparent alors que le témoin n’avait conscience que de vivre une vision de quelques secondes ! Nous avons toutes les raisons de croire que M. F. ne resta pas immobilisé que quelques secondes au bord de la route mais qu’il put y rester peut-être une heure dont il ne garda aucun souvenir et dont il n’a même pas conscience. Nous nous trouverions donc devant un cas de perte de conscience de la réalité comme dans l’affaire Betty et Barney Hill aux États-Unis (cf. plus loin) ou, plus récemment, le 10 juin 1976, le cas de Mlle Hélène Guiliana, près de Valence. Or, ce sont dans ces cas où les témoins perdent la notion et le souvenir du temps passé, que l’on trouve les plus extravagantes affaires de contacts. Combien nous aimerions avoir une certitude sur ce « temps perdu ». Hélas, M. F. qui vit au rythme de la nature ne pensa pas à regarder l’heure en arrivant chez lui. Mais, diront les lecteurs au courant de la recherche ufologique, il reste un moyen de savoir : celui qui fut employé dans des cas semblables, à savoir l’interrogatoire sous hypnose. Il va sans dire que lorsque nous eûmes pris conscience de cette anomalie chronologique, la première chose qui nous vint à l’esprit fut effectivement de suggérer délicatement au témoin cette méthode recherche. Hélas, pour cet agriculteur simple, l’hypnose n’est qu’une vague « pratique magique » qui sent le soufre et il nous fit clairement et fermement comprendre qu’il n’accepterait jamais de se soumettre à cette « diablerie ». Et de quel droit pourrions-nous l’y contraindre ? Alors, parfois, nous nous prenons à rêver que cette fantastique affaire n’est peut-être que la partie visible d’un énorme iceberg dont les neuf-dixièmes resteraient à jamais enfouis au fond de l’inconscient d’un paysan bourbonnais… Nous avons bien essayé de l’interroger au sujet de possibles rêves étranges et répétitifs qu’il aurait pu faire depuis sa vision, mais rien de tel n’apparut jamais dans son sommeil. Ainsi, pour nous, cette affaire restera à jamais inachevée.

DES SUITES INATTENDUES

Passons maintenant à la troisième et dernière série de faits. Le 27 octobre 1972, soit un peu plus de deux mois après notre première enquête, nous recevions du témoin la lettre suivante :

« Monsieur,

Le 25 octobre, à 08 h 45 (20 h 45), au Pré-Nar, au même endroit que l’autre fois, une boule de feu est venue droit sur ma voiture, me brûlant à l’œil. Comme vous m’aviez dit de vous tenir au courant, je vous écris pour vous signaler le fait, car le sort s’acharne contre moi et toujours je suis seul.

Veuillez croire, Monsieur, à mes meilleurs sentiments. Jean F. »

Dès la réception de cette lettre, nous retournâmes sur les lieux et le témoin nous expliqua en détail ce qui s’était passé. Ce soir-là, vers 20 h 45, à la nuit noire, le témoin rentrait de Lalizolle. Peu avant le carrefour de ses précédentes aventures, il eut son attention attirée par une curieuse étoile filante évoluant haut dans le ciel et nettement à droite de l’axe de la route. Cette étoile d’une couleur rouge vif, bien plus grosse que l’étoile du Berger, tombait lentement selon une trajectoire pratiquement verticale, au fur et à mesure de sa descente, elle diminuait de taille, comme une fusée éclairante en fin de parcours. La chute dura environ cinq secondes et le témoin, déjà marqué par ses précédentes rencontres, y fit particulièrement attention. Soudain, alors qu’elle n’était plus qu’à peine visible, la boule de feu explosa en un éclair aveuglant de couleur blanc-bleuté. Le témoin ferma instinctivement les yeux non sans avoir eu auparavant l’impression d’un faisceau de lumière étroit dirigé droit sur lui. Dans le même instant, il ressentit à l’œil gauche, très exactement entre l’œil et la pommette, une violente douleur, une espèce de brûlure tout à fait comparable à une piqûre de guêpe, à tel point que, dans un revers machinal de manche, il essaya de chasser l’insecte inexistant de la partie douloureuse. Puis, il put constater que la boule de feu avait disparu du ciel redevenu normal.

Passablement inquiet, il rentra chez lui et se coucha tout de suite. C’est alors qu’il constata que la douleur persistait et que la moitié de son visage était anormalement rouge (front, paupière et joue gauches). Son épouse lui fit de nombreuses compresses, mais la douleur demeura et l’empêcha même de trouver le sommeil. De plus, dans le courant de la nuit, son épaule et son bras gauches furent envahis par une douleur lancinante et des « serrements » de poitrine lui procurèrent de légères difficultés à respirer. Lorsque nous allâmes voir le témoin, trois jours après sa mésaventure, la moitié gauche du visage du témoin était nettement marquée des stigmates d’une brûlure au premier degré. La peau boursoufflée était rouge vif, les paupières raides et enflées et le blanc de l’œil injecté de sang. Lors d’une seconde visite, le 31 du même mois, la coloration de la peau s’était atténuée, mais les paupières étaient encore raides. Notons que la vision du témoin ne fut pas altérée. Lors de la reconstitution sur les lieux, il fut catégorique sur un point : il avait été brûlé sans avoir ressenti la moindre sensation de chaleur. De plus, il n’avait remarqué ni odeur, ni bruit d’une intensité supérieure à celle du moteur, ce qui nous fit envisager la possibilité d’une brûlure par radiation. Nous étudiâmes soigneusement le magnétisme de la voiture et notâmes que l’aiguille de la boussole avait tendance à converger vers le point d’impact du rayon lumineux, mais les résultats ne furent pas assez nets pour être pris en considération. Par contre, en cet endroit, nous prélevâmes de la poussière à fin d’analyse. L’échantillon fut soumis au détecteur de radioactivité de la brigade de sapeurs-pompiers de Montluçon qui fournit une réponse positive. L’échantillon était donc radioactif mais l’appareil n’était pas prévu pour donner une valeur quantitative du rayonnement. Nous tenions là un élément hautement positif. L’échantillon fut expédié pour analyse complète à un groupement grenoblois qui nous avait affirmé posséder tous les moyens d’investigation scientifique voulus. Hélas, les prétentions étaient bien supérieures aux possibilités et nous pouvons considérer actuellement notre échantillon comme perdu corps et biens ! Ce qui est tout de même plus que regrettable…

Ici s’achèvent les faits. Par la suite, nous eûmes très souvent l’occasion de retourner voir M. F., il ne vit plus jamais rien ! Ce qui est tout à fait extraordinaire, c’est que le témoin ne voit aucun lien entre les séries de faits que nous venons de relater en détail. Mis à part le fait que tout cela se soit passé au même endroit, il est persuadé qu’il n’y a aucun rapport entre les « Soucoupes Volantes »et la vision de son paysage, il ne voit même pas de lien entre la première boule de feu, l’immobilisation de son véhicule et sa vision. Pour lui, ces événements sont indépendants, c’est tout juste s’il veut bien admettre que la boule de feu qui l’a immobilisé est la même que celle qui l’a brûlé. Étrange conception des choses ! Plus intéressante encore est la modification de la psychologie (et même du comportement) du témoin. Tant qu’il n’avait affaire qu’aux « Soucoupes Volantes », il prenait la chose comme « une rigolade ».

La vision du paysage le marqua profondément (« Jusqu’à ma mort je reverrai ça… C’était trop beau… Un truc comme ça on ne le voit qu’une fois dans sa vie… Je le porterai en terre… »), mais après l’expérience de la brûlure, le témoin prit peur. Habitué à la vie nocturne, il hésite à sortir de chez lui dès la nuit tombée, et quand il est obligé de passer de nuit au carrefour de ses aventures, il éteint ses phares de voiture longtemps à l’avance pour ne pas risquer de se faire repérer ! Situation ô combien pénible pour lui qui sent planer autour de sa personne une invisible menace.

Avant de conclure, nous voudrions offrir au lecteur notre interprétation de toute cette histoire. Interprétation très risquée puisque nous allons tout bonnement tenter d’interpréter les faits en fonction des motivations de la pensée non humaine qui en est responsable, autant dire que ce que nous allons maintenant écrire doit être considéré avec la plus extrême prudence.

Tout se passa comme si la pensée responsable du phénomène « Soucoupes Volantes », ayant repéré le témoin grâce à ses appels de phares, avait décidé de l’utiliser comme sujet d’expérience. De cette expérience ou manipulation au niveau du psychisme, nous ne connaîtrions que les quelques secondes dont le témoin conserva le souvenir, la partie essentielle ayant été effacée ou enfouie au plus profond de l’inconscient de M. F. Puis, il y aurait eu notre « intrusion » dans le processus expérimental, intrusion constituée par notre enquête et qui a pu fausser le déroulement de l’expérience, d’où la réaction brutale de la pensée responsable du phénomène, interrompant sa manipulation et punissant le témoin (brûlure) qui nous avait révélé ce qu’il aurait dû nous taire. Punition soigneusement dosée pour être marquante sans toutefois mettre les jours ou la santé du témoin en danger et suffisamment forte pour lui faire comprendre qu’il pourrait lui arriver bien pire… D’où la peur de M. F, devant cette invisible menace qu’il ressent au plus profond de lui. Nous insistons sur le fait qu’il s’agit là d’une interprétation personnelle et qu’en aucun cas cette « explication » des faits n’est à prendre pour une certitude. Tout au plus pourrait-elle constituer une hypothèse de travail, car elle implique un élément à la fois passionnant et inquiétant : par l’intermédiaire des témoins la pensée responsable du phénomène pourrait « surveiller » les chercheurs, voire agir indirectement sur eux ! Bien sûr, nous comprenons tout ce que cette supposition a de fantastique, mais nous devons aussi avouer que l’affaire « Chouvigny-Magonia » est loin d’être la seule à nous donner l’impression que la pensée responsable du phénomène « Soucoupes Volantes » s’adressait en fait à nous par l’intermédiaire d’un témoin « neutre »…

----

GABRIEL (Jean Giraud): Les Soucoupes Volantes: le grand refus ?